? ? ? ?受南方科技大學生物醫學工程系劉泉影助理教授邀請,來自清華大學計算機系胡曉林副教授(http://www.xlhu.cn/)于騰訊會議平臺在線講座,通過深度學習模型對腦的視聽覺環路建立計算模型這兩個案例,闡釋了:1)利用層次化結構的深度學習計算模型能夠很好地展現視覺、聽覺的高層皮層神經元的功能特點,2)神經元的稀疏發放與神經元表征的分層特異性密不可分。同時,本講座還回顧了腦智能(Brain Intelligence)和 人工智能(Artificial intelligence)之間是如何相互促進發展的。

一、腦智能(BI)和人工智能(AI)

? ? ? ?不管是Werbos 和?Rumelhrat 等人,在80年代從McCulloch, Pitts和Rosennblatt等人的基礎上提出的多層感知機和反向傳播算法(Back-Propogation, BP),還是LeCun在1989年基于Fukushima和Wiesel的工作,結合BP提出的卷積神經網絡(CNN),都離不開腦科學的指引。因為在1943年McCulloch 和Pitts提出閾值邏輯單元;Wiesel 等人在50年代末,在貓上做的一個實驗,發現了簡單細胞和復雜細胞,隨后Fukushima在這個發現基礎上提出了認知機(Neocognitron),最先出發點都是為了揭示大腦的工作原理。后來發現這些模型在工程上有很重要的應用價值,所以人工智能的發展是和腦科學有密切相關的(見圖1)。

圖1:腦智能與人工智能雙線發展歷程

二、從深度學習的角度看大腦

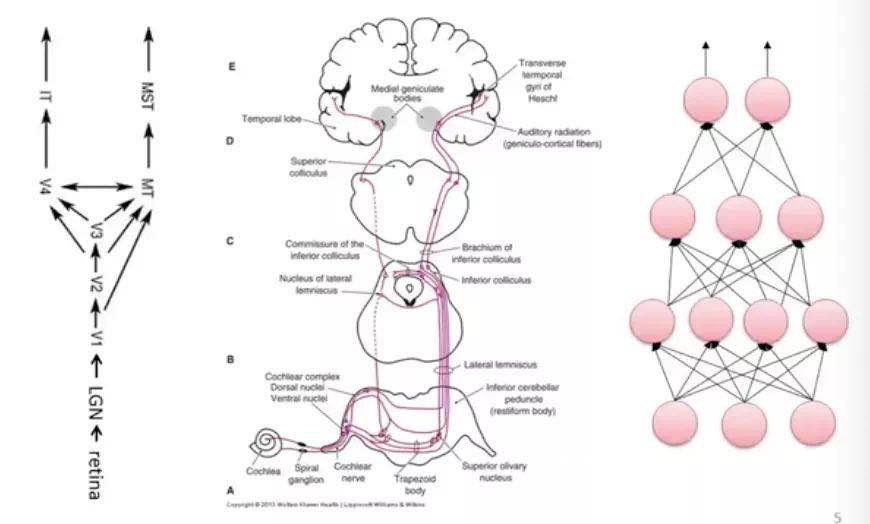

? ? ? ?視聽覺系統的結構都是層級化的結構,這個和深度學習計算模型的結構是一致的(見圖2)。雖然兩者之間有一些顯著的差別(例如在視覺系統廣泛存在反饋(Feedback)和循環(Recurrent)的機制,在深度學習計算模型尚沒有廣泛被應用),但是這兩者整體都是層次化的結構,這樣我們可以研究兩個系統之間的聯系與相同之處。

圖2:?視覺環路,聽覺環路,人工神經網絡(從左到右)

?

三、視覺通路和人工神經網絡

? ? ? ?MIT的James Dicarlo早期的工作中,通過比較發現:視覺環路和人工神經網絡在高層的神經元有比較一致的發放(firing)。這個工作證明了,這兩個系統,在這種層級的聯系下具有一定的聯系。Freeman等人通過給一些圖片刺激發現,V1的神經元對這些圖片特異性不大,而V2的神經元對這些圖片有一定的特異性。Okazawa 等人發現在V4的神經元也會對這些圖片有一定的特異性。

? ? ? ?為了研究到底是什么導致了v2和V4的神經元對這些圖片有一定的特異性,而v1的神經元對這些圖片的特異性不大,只有通過計算模型來解釋視覺環路中的機制。傳統的計算模型都是單層模型,很難去解釋環路上多層級上神經元的特異性,因而深度學習計算模型一個很好的選擇。因為他是一個層級化的模型,可以對比不同層級的神經元反應。

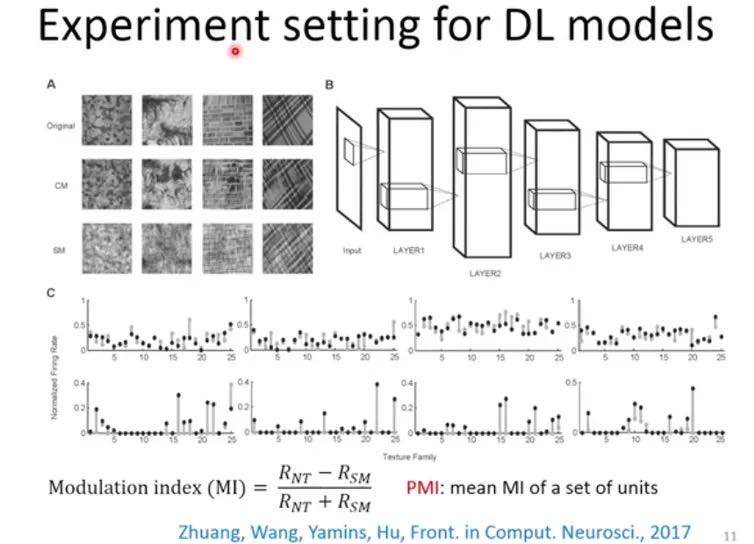

? ? ? ?具體做法如下:

? ? ? ?首先,通過算法在原圖片基礎上合成光譜匹配噪聲圖片(Spectrally matched noise images,SM)和自然紋理圖片?(Naturalistic texture images,NT)(見圖3A),這里的SM圖片的光譜的原圖片是一樣的,NT 圖片具有和原圖有很高的高階統計特性。 其次,分別把原圖,SM,NT圖片輸入到一個深度學習計算模型(見圖3B),記錄低層級和高層級的人工神經元的反應。類似在神經科學里面做生理實驗,把這個計算模型看作一個小白鼠,給它看圖片。這樣的一個好處就是所有的人工神經元都可以記錄,而小白鼠只能記錄部分的真實神經元。此外,通過正則化的系數來調控神經元發放的稀疏性,從而研究稀疏性對層級特異性的影響。

? ? ? ?最后,定義一個?Modulation Index(MI)(見圖3 )指標來衡量神經元對NT圖片的特異性,基于MI指標來量化各層級神經元的特異性。

圖3:? A. 原始,SM 和 NT圖片,B 視覺深度學習計算模型

? ? ? ?實驗結果發現:在Pretrained 的VGG和Alexnet(有監督模型)做了實驗發現,從計算模型的低層級到高層級的神經元的MI是一個上升的趨勢,單個的神經元的MI在低層級基本也是沒有特異性的,在高層級的神經元是有一定的特異性的(見圖4)。前面的計算模型是有監督的,但類似的結果也在SHMAX(無監督模型)計算模型上得到驗證。

圖4 :?MI在視覺深度學習計算模型的各層級的MI?和層級單神經元的MI值

? ? ? ?視覺環路與深度學習計算模型的聯系,總結如下:

1. 深度學習計算模型層級神經元的特異性和真實視覺環路有較好的對應得益于深度學習計算模型的層級化結構

2. 深度學習計算模型層級神經元的特異性與有監督和無監督學習無關

3. 深度學習計算模型隨著層級越高,所對應層級的神經元的特異性越顯著

4. 深度學習計算模型的層級稀疏性(sparsity?)越強,所對應層級的神經元的特異性越顯著

四、聽覺環路和人工神經網絡

? ? ? ?聽覺環路也是一個層級結構(見圖5),聲音從耳蝸(Cochlea)傳到下丘(IC)再到聽覺皮層。一共6層,不同層級的神經元的反應特異性性不一樣。De Boer和de Jongh等人發現耳蝸對聲音有不同波長的處理?;Lesica和Grothe等人發現在下丘的神經元對某些聲音有抑制和興奮;,Mesgarani等人發現在聽覺皮層的神經元會對輔音,元音,鼻音有一定的特異性。

圖5: 聽覺環路

? ? ? ?為什么在不同層級的神經元有不同的特異性呢?

? ? ? ?類似于深度學習計算模型在視覺環路的研究,胡教授利用深度學習計算模型來研究聽覺環路,建立了聽覺稀疏發放計算模型(見圖6),把聲音輸入經過耳蝸過濾得到的stimuli 作為計算模型的輸入,就可以得到聽覺皮層的神經元對聲音的特異性。

圖6:?視覺深度學習計算模型

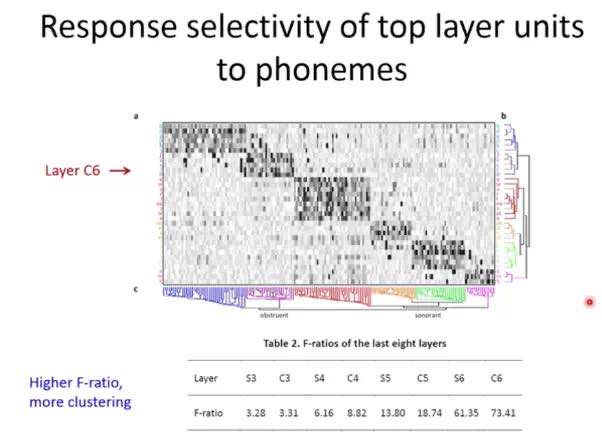

? ? ? ?研究發現,視覺深度學習計算模型的Layer S2的神經元和貓的下丘神經元的統計特性很一致(見圖7),聽覺深度學習計算模型的Layer C6(見圖8)的神經元也會對輔音,元音,鼻音有一定的特異性,與貓的更高級的聽覺皮層類似。

圖7: 聽覺深度學習計算模型 S2層的神經元和貓下丘的神經元的統計結果

圖8:?聽覺深度學習計算模型 C6層神經元的F-Ratio

? ? ? ?聽覺環路與深度學習計算模型的聯系,總結:

1. 深度學習計算模型高層級神經元能夠展示視聽覺皮層的高階區域的神經元的特異性。

2. 稀疏編碼對塑造神經元的反應有非常重要的意義。

3. 深度學習計算模型層級人工神經元和真實的生物系統神經元長的太不一致了,只是在抽象上是有相類似的層級化結構,并不能用深度學習計算模型做一些細致的神經科學研究工作。

參考文獻:

Chengxu Zhuang, Yulong Wang, Daniel Yamins,?Xiaolin Hu*, “Deep learning predicts a correlation between a functional signature of higher visual areas and sparse firing of neurons,” Frontiers in Computational Neuroscience, 2017. Doi: 10.3389/fncom.2017.00100

Qingtian Zhang,?Xiaolin Hu*, Bo Hong, Bo Zhang, “A hierarchical sparse coding model predicts acoustic feature encoding in both auditory midbrain and cortex,” PLOS Computational Biology, 15(2): e1006766, 2019.

胡曉林老師的talk視頻已經上傳B站。如有興趣可點擊下方鏈接觀看完整的報告視頻:

https://www.bilibili.com/video/BV1q5411473N/

注:本文的描述如有跟視頻內容不符之處,以胡老師的talk視頻為準。

本文作者:冉旭明

視頻錄制:王正旸

校對:劉泉影