? ? ? ?受南方科技大學生物醫學工程系邀請,來自中國科學院心理研究所的伍海燕副研究員于騰訊會議平臺以專業又不失幽默的方式通過最近的研究案例闡釋了突發公共衛生安全事件(如,新冠肺炎)下產生的焦慮等心理反應。此類問題相關的研究角度多樣,例如心理理論、社會影響、文化影響,情緒因素等,也包括決策的計算模型等定量研究。研究方法則主要涉及在線實驗,腦刺激,腦影像處理和EEG-fMRI同步技術等。

? ? ? ?圍繞著“焦慮”這一核心主題,本報告對以下三個具體的研究案例進行了生動的介紹:1)焦慮、共情與親社會行為;2)焦慮、隔離與好奇心;3)焦慮、隔離與生命意義感。

一、疼痛共情與親社會行為與疫情爆發的影響關系

? ? ? ?首先,簡單介紹幾個共情研究的例子。如下圖所示,圖a研究了觀看他人聞令人厭惡氣味的視頻與自己聞令人厭惡的氣味的腦激活對比圖。腦激活對比中可以看出兩種條件有相似的腦激活。圖b是客觀觀察他人肢體觸摸的視頻和主觀體驗被觸摸兩種條件下的腦激活對比,可以看出在客觀條件下,被試腦激活也與主觀體驗條件類似。圖c是人自身感知疼痛相比于感知同伴的疼痛的共情腦區激活特征。圖d是女性觀看對她公平的被試接受疼痛刺激時激活共情相關腦區。圖e 觀看潛在產生疼痛的圖片刺激激活共情相關腦區。圖f是面部表情為中性和疼痛反應的腦區激活共情腦區。圖g 是看手被針扎產生共情。

圖1 共情研究示例

? ? ? ?那么災難的發生是否會導致親社會行為增加呢?COVID-19從爆發至今也有幾個月的時間了,人們是否會由于長期接觸和接受災難信息而產生共情疲勞呢?

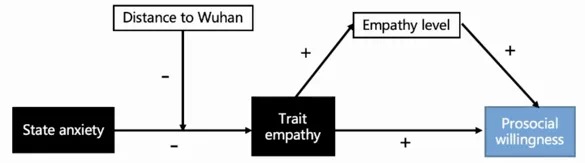

? ? ? ?關于這個兩個問題的解答,有兩種相反的背景理論作為假設支持,分別是心理臺風眼效應與漣漪效應。針對COVID-19疫情,以武漢為起點,考慮被試距武漢的距離及其共情能力之間的關系,并作出如下假設:1)隨著COVID-19的突發,共情導致的親社會意愿(疼痛分享意愿)會在疫情期間降低,并且這種親社會意愿的轉變會被共情的水平顯著調控,表現為對疼痛表現者的評分降低。2)過度暴露于多種信息可能會影響共情。3)疫情爆發所產生的焦慮對共情和親社會行為的影響可能受到距疫情中央地區的距離影響。

心理臺風眼效應:

心理臺風眼效應來自早期心理所李紓研究員在汶川地震發生時的相關心理學研究。發現越靠近汶川的居民,對汶川地震災難事件表現的反而越平靜。而距離汶川越遠的民眾的焦慮和擔憂反而更多。

漣漪效應:

漣漪效應較為傳統,認為風險中心區的群體風險知覺水平最高,隨著風險事件的影響一圈一圈的向外擴散,非風險中心區個體的風險知覺水平將逐漸下降。

?

? ? ? ?第一批實驗材料在2019年11月份制作和投放,采集了520名控制組數據收集數據。當時雖然未能預期疫情的發生,但是從數據構成的角度剛好可以被用到此研究中。疫情期間的實驗材料同樣是以網絡實驗的方式與2020年2月23號至2月24號期間采集。2019年的實驗材料來自電擊實驗(此實驗已經倫理審核通過,電流不會造成安全隱患,但能引發疼痛感)。被試在攝像頭前描述自身對這些電擊所引發的主觀感受。這些材料與被試謊稱被電擊的描述視頻混合并經過篩選(篩選出可被猜中撒謊或真實描述的概率為隨機水平)后被在線投放。并在2020年2月23-24日重新采集了570名被試疫情期間數據。

圖2 研究一的實驗流程

? ? ? ?以一個視頻為例,報告中與觀眾互動發現,觀眾對視頻判斷也在隨機水平,不過有意思的是,在伍老師公布了視頻是經過50%準確性后,觀眾朋友們多判斷為假。被試看完視頻后,需要做四種反應。

1.這個人是否真實的遭到了點擊?(真/假);

2.共情水平:請你判斷你覺得這個人被電擊時候的疼痛程度?(1完全不疼~7非常疼痛);

3.替代性體驗:請你判斷你在觀看這個人視頻時候自己的疼痛程度?(1完全不疼~7非常疼痛);

4.親社會意愿:請你判斷,如果可能的話,你在多大程度上愿意幫助這個人減輕疼痛?(1完全不愿意~7非常愿意)

? ? ? ?經過分析發現,在IRI量表分數和視頻評價的三個水平上(共情水平,替代性體驗和親社會意愿)均有顯著性差異。其中在共情關心、觀點采擇和想象角度,疫情時相比疫情前有顯著降低。但在個人悲傷角度,疫情后相比疫情前顯著升高。并且疫情后,相比疫情前被試的共情水平,替代性體驗和親社會意愿均有所下降。

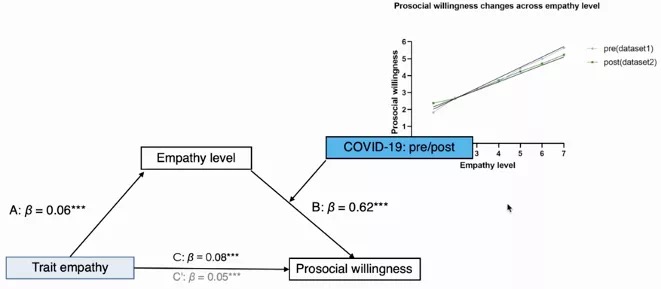

? ? ? ?這項研究提出疫情發生與共情水平和親社會意愿間存在中介效應。即在疫情發生前,共情水平與親社會意愿的相關性高于疫情發生后兩者的相關性程度。另外對于疫情發生后,被試的狀態焦慮與特征共情,共情水平和親社會行為間關系的假設模型如下圖:

圖3 共情水平的中介效應

? ? ? ?狀態焦慮與特質共情的關系可能是受到武漢距離調控的。即在強焦慮狀態下的被試中,距離武漢越近的被試的特質共情越低。

圖4 新聞辨別力的抑制作用

? ? ? ?除此之外,新聞的辨別力在狀態焦慮與特質共情關系上有負向抑制作用。在疫情爆發后,人們對鋪天蓋地的新聞感到困惑,并且對特質共情產生了消極影響。

? ? ? ?在武漢解封后,重新采集了一批數據以作為模型的驗證。加入新的數據后,發現在真假判斷上,疫情發生的時間條件不存在差異。但是在解封后,特質共情持續下降,觀點采擇和想象有所回升,個人悲傷水平在解封后有所降低。

? ? ? ?在解封之后,共情水平、替代性體驗和親社會意愿水平仍較低。同樣的狀態焦慮和特征焦慮均在解封后有顯著下降。

研究結論:

1. 疫情發生使得人的親社會意愿下降。可能的原因是:從共情水平和特質共情水平的下降可以推論,被試可能產生共情疲勞。

2. 狀態焦慮能負向影響特質共情,并且它們的關系是受到離武漢的距離這一變量調節(越接近武漢的居民的特質共情受到疫情的影響越嚴重)。這一點可以用漣漪效應解釋。

二、傳染病爆發時的焦慮誘發抑制了好奇心

? ? ? ?疫情發生后,人們對周邊事物的好奇心減弱了嗎?疫情產生的焦慮是否會抑制人的好奇心呢?心理學對好奇心的研究可以追溯到1890年,William James提出“好奇心除了是一種被環境的純粹新奇性喚起和刺激的敏感性,也是一種直接作用于特定信息的科學好奇心”。至今較為廣泛接受的定義是Grossnickle在2016年提出的“個體在經歷或尋找某個對照性變量時,對知識或信息的渴望,并伴隨著積極的情緒、強烈的喚醒或探索性的行為”。

表1 心理學者的好奇心研究觀點

? ? ? ?受疫情影響,自我隔離、增加社交距離等防控措施在全世界范圍內普遍實施。據此,從焦慮和好奇心的角度出發,可提出以下問題:1)疫情期間的焦慮和自我隔離等措施,如何影響人們對事物的好奇心?2)增加社交距離對自閉、社交焦慮的影響如何?3)自閉的特質如何調節焦慮對好奇心的影響?

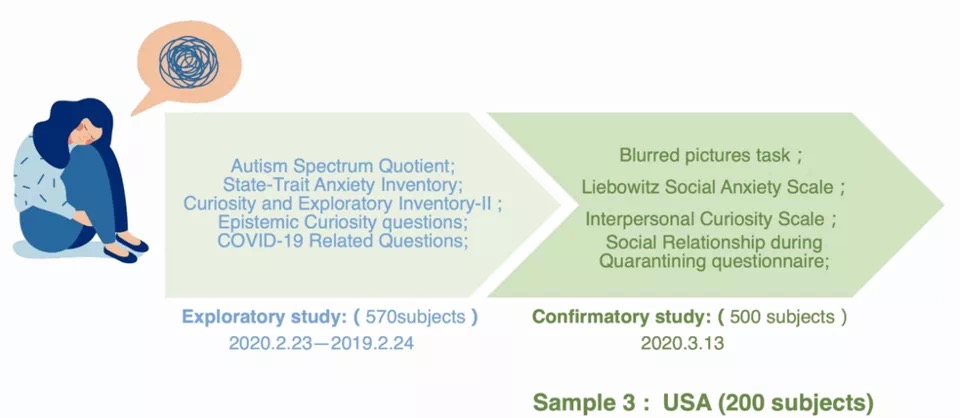

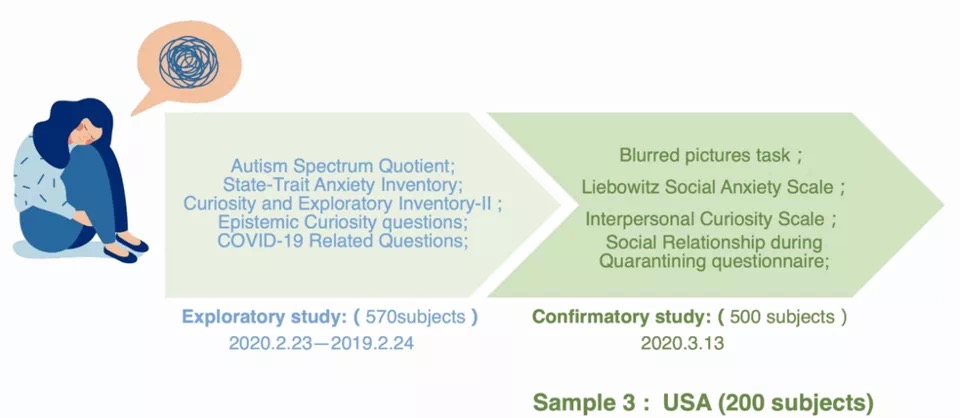

? ? ? ?在疫情發生期間,伍老師在線進行探索性研究,收集了570例被試的數據,收集了有關自閉、狀態特質焦慮、好奇心和探索性、知識性好奇等量表和COVID-19相關問題。在3月13號,收集了500名中國被試的模糊任務、社交焦慮、人際好奇心、隔離問卷等相關測評。與此同時,收集了200名美國被試基于同樣問卷的數據,旨在進行跨國家、跨文化對比。

圖5 研究二的實驗流程

?

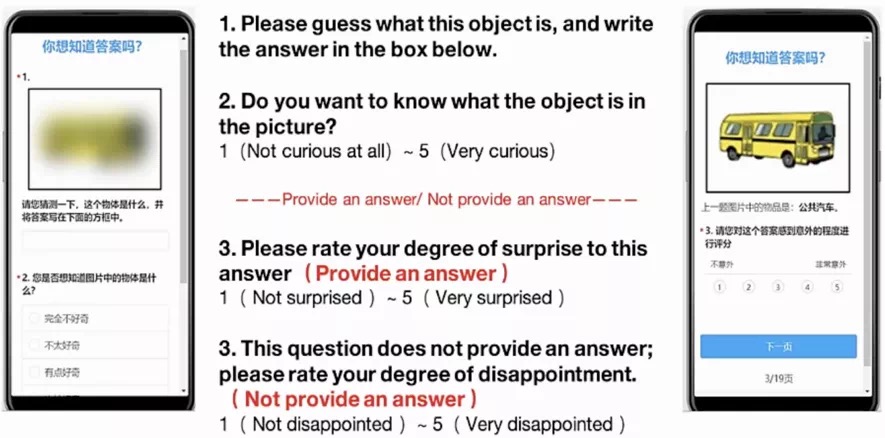

圖6 Blurred Task任務示例

? ? ? ?在第一個階段,被試需要猜測模糊背景下的圖片內容,并在對話框中填寫。在第二階段,提問被試是否想要知道圖片內容(1表示無好奇~5表示非常好奇)。第三階段有兩種條件,分別為提供答案和不提供答案。在提供答案的條件下,讓被試評價對圖片的驚訝程度(1不驚訝~5非常驚訝)。在不提供答案的條件下,提示被試此問題不提供答案,請評價你的失望程度(1不失望~5非常失望)

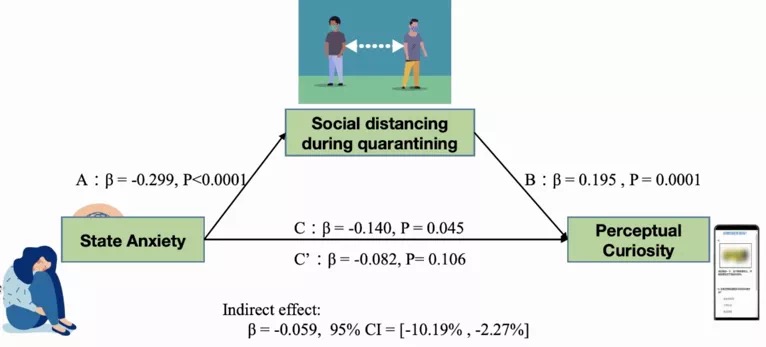

圖7 社會距離對知覺好奇心的中介效應

? ? ? ?那么結果顯而易見,在疫情下產生的焦慮的確影響知覺好奇心。受隔離的社交距離中介調節。同時人自閉屬性也會調節人際好奇心。人的自閉屬性越高,越對他人不感興趣。

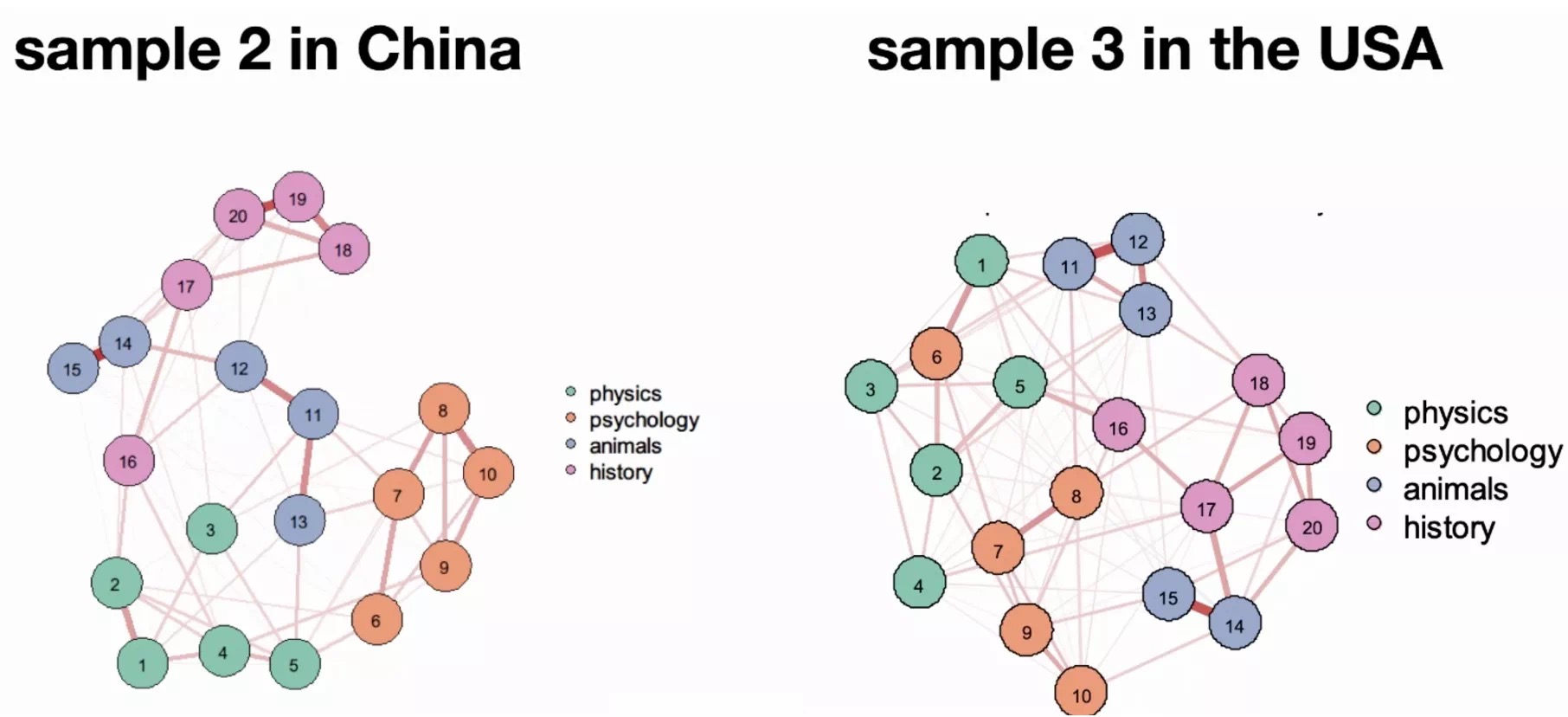

圖8 中美知識好奇心對比

? ? ? ?結果發現,越高水平的社交焦慮能夠預測更低水平的人際好奇。在自閉屬性上,隨著自閉屬性的增加,人際好奇呈現增加趨勢。隨著特質焦慮的增加人的特質好奇水平會降低,但是對于知識的好奇心不會隨著狀態焦慮的變化而變化。

研究結論

1.狀態焦慮對知覺好奇心有負性影響。這一關系也受到社交隔離的影響。

2.狀態焦慮對人際好奇有正性影響,在社交隔離狀態下,人們的人際好奇心會增加,這一點受到自閉傾向的影響。

3.特質焦慮對特質好奇心有顯著的負向預測作用,特質/狀態焦慮對知識認知好奇無顯著影響。

三、疫情之下的生命意義感、焦慮和抑郁的關系

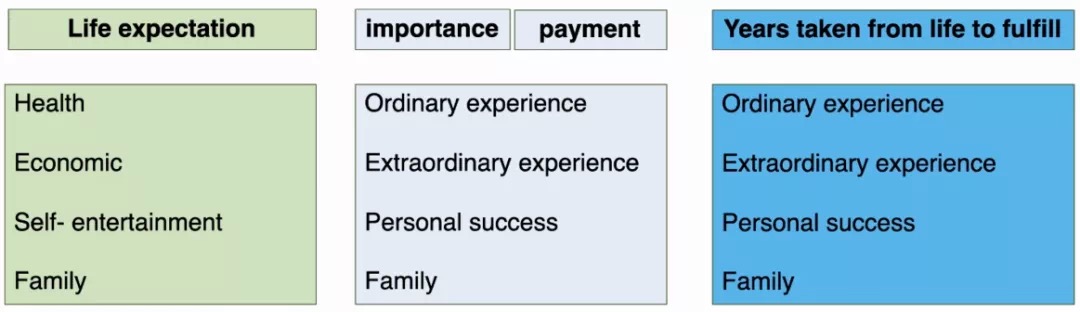

? ? ? ?本研究調查分別在三種角度開展。首先對人生期望角度做了四個維度的測量。其次在重要性和代價角度做了四個維度的測量。第三,完成某體驗對生命長度上的代價。初步分析結果發現人評定自我成功的重要性和人對普通體驗的重要性角度有一些有趣的結果,有可能預測生命意義感的尋求。

? ? ? ?這一部分結果還在分析過程中,但是有一些初步結果可以匯報給大家。初步分析結果發現人評定自我成功的重要性和人對普通體驗的重要性角度有一些有趣的結果,有可能預測生命意義感的尋求。但是,以金錢換取體驗的相關實驗發現:年長者似乎更不愿意為不平凡的體驗和自我成功的體驗買單。在較高抑郁分數的被試數據中發現,他們似乎更愿意為了個人的成功付出更多金錢和壽命,并且將平凡和不平凡的生命體驗都看的十分重要(這些與抑郁相關的結果在2020年5月的第二批數據中得到驗證)。

圖9?社會地位等級與消費、生命付出觀念雷達圖

? ? ? ?將自我評價的社會地位進行評級,分為低、中、高三個組。初步結果發現,社會經濟地位較低的組與社會經濟地位較高的組之間的生命體驗消費和生命付出觀念存在一定程度的互補。社會經濟地位低的人群不太愿意為社交關系和個人成功付出時間和生命。恰恰相反,社會經濟地位高的人會更愿意為自我成功付錢,家庭和伴侶關系付出時間。而中等程度的人群更加關注家庭和伴侶關系。對于社會地位高的人,相比現在的生活狀態不愿意得到更長的壽命。而如果一切理想,不同年齡段的人都希望能獲得更長的壽命,但是同比之下社會地位高的人對壽命長度的期望要仍較低。(這些結果尚為初步結果。因數據在進一步采集和分析,此結論可能有異于最終結論。)

伍老師給大家的建議

疫情毫無疑問會對我們的生活和工作造成一定程度的消極影響。在講座最后,伍老師給大家幾個復工后的生活學習工作建議:

改回正常生活規律,讓身體提前進入狀態。

主動屏蔽四面八方的信息。

集中注意力在可控的事物上。

繼續保持適宜的衛生習慣。

名詞解釋:

共情是指通過觀看或者想象能夠感知、理解他人的處境,能對他人的處境產生相似的情緒反應,并對導致這種情緒狀態的來源有清楚的認識的一種能力。

親社會行為:一種有益于他人的行為,如助人,合作,捐贈等。

共情疲勞:助人者在向服務對象提供援助服務的過程中,因共情投入或承受救助對象的痛苦而使得助人者對救助對象共情能力或興趣減低。

好奇心:個體在經歷或尋找某個對照性變量時,對知識或信息的渴望,并伴隨著積極的情緒、強烈的喚醒或探索性的行為。

死亡焦慮(death anxiety)是指當死亡必然性被提醒時,個體的內心深處收到死亡威脅而產生的一種帶有懼怕或恐懼的情緒狀態。

生命意義(meaning in life)指讓你們對自己生命的理解和體會,以及對目標、任務或使命的領悟。Steger認為生命意義包含意義體驗(the presence of meaning)和意義尋求(the search for meaning)兩個維度。

主觀幸福感:人對幸福的主觀感受。柏拉圖認為,有王者氣質的人最幸福,最不幸的是專制的獨裁者。他用一種獨特的方法計算出,王者的生活比獨裁者的生活快樂3^6 = 729倍。

參考文獻:

Batson, C. D., Duncan, B. D., Ackerman, P., Buckley, T., & Birch, K. (1981). Is empathic emotion a source of altruistic motivation?.?Journal of personality and Social Psychology,?40(2), 290.De Vignemont, F., & Singer, T. (2006). The empathic brain: how, when and why?.?Trends in cognitive sciences,?10(10), 435-441.

Bernhardt, B. C., & Singer, T. (2012). The neural basis of empathy.?Annual review of neuroscience,?35, 1-23.

Hein, G., & Singer, T. (2008). I feel how you feel but not always: the empathic brain and its modulation.?Current opinion in neurobiology,?18(2), 153-158.

Cao S Q.(2020). Emerging?infectious outbreak inhibits pain empathy mediated?prosocial behavior.?http://psyarxiv.com/5p8kd/

張向葵, 郭娟, & 田錄梅. (2005). 自尊能緩沖死亡焦慮嗎?——自尊對死亡提醒條件下大學生死亡焦慮的影響.?心理科學(03), 91-94.

伍老師的報告視頻已經上傳B站。如有興趣觀看完整的報告視頻,請掃描下面的二維碼觀看:

?

作者:NCC lab于浩

校對:NCC lab王海慧